2025.09.03

ニュース&コラム

習い事は何歳から始めるべき?おすすめの習い事や選び方も紹介

「習い事、一体何歳から始めるのがベストなんだろう?」

周りでは3歳や4歳から始める子も多いけれど、本当にそれが最適なのか、悩みますよね。

この記事では、習い事を始める最適な年齢やタイミング、年齢別のおすすめの習い事、そして「こんなはずじゃなかった」と後悔しないための教室選びのポイントや注意点まで、保護者の皆様が知りたい情報を徹底解説します。

お子様の「好き」と可能性を最大限に引き出す、最適なタイミングと習い事を見つけるためのヒントが満載です。

目次

- 習い事は何歳から始めるべき?最適な年齢とタイミング

- おすすめの習い事と開始年齢の目安

- 習い事を始める前に知っておくべき注意点と対策方法

- 習い事を選ぶ際のチェックポイント3つ

- 習い事の年齢についてよくある質問

- まとめ

習い事は何歳から始めるべき?最適な年齢とタイミング

お子様の習い事を考え始めると、まず気になるのが「始めるタイミング」ですよね。

結論として、多くのご家庭では、お子様が集団生活に慣れ始める3歳から5歳頃に最初の習い事をスタートさせています。

スポーツの分野では、子どもの運動能力が飛躍的に伸びる時期を「ゴールデンエイジ」と呼び、この時期の過ごし方が重要だと言われています。

もちろん、お子様の発達には個人差があり「何歳だからこれをやるべき」という絶対の正解はありません。

しかし、お子様の脳が柔軟な幼児期に、論理的思考力や創造性の基礎を育むような経験をさせてあげることは、将来の大きな財産となるでしょう。

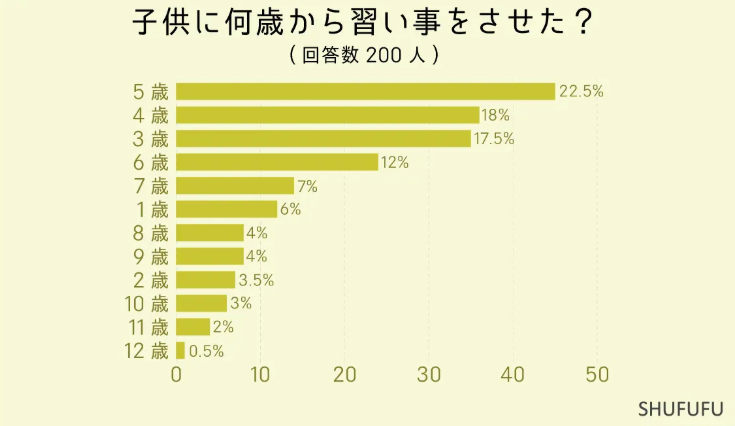

習い事の開始年齢の平均

出典:PRTIMES「【アンケート調査】子供に習わせて良かった習い事ランキング結果!みんな何歳から習わせている?」

主婦向けの情報メディア「SHUFUFU」が2024年1月に行った調査によると、習い事を始めた年齢の平均は約5歳ということがわかります。

【子どもに何歳から習い事をさせた?(調査結果)】

| 順位 | 開始年齢 | 割合 |

|---|---|---|

| 1位 | 5歳 | 22.5% |

| 2位 | 4歳 | 18.0% |

| 3位 | 3歳 | 17.5% |

上記のとおり、小学校に入学する前の3歳から5歳の間に、約6割のご家庭が習い事を始めています。

この時期は、子どもが幼稚園や保育園で集団生活に慣れ、先生の指示を理解し、親から離れて活動できる時間が増えることも理由の1つです。

私たちクレファスでも、物事を柔軟に吸収し、学びの土台を築くのに最適な年長さんから小学校低学年にかけての時期で、学びをスタートするお子様が数多く在籍しています。

年中さんで迷っている方はとくに、準備講座があると安心ですよね。

クレファスでは、2025年10月から、年長コースに向けて現在の年中さんからスタートできるプレスクールがあります。

「習い事は何歳からがいいのかな...」と迷ったら、まずはこのプレスクールで体験を始めてみてください。

男女別・家庭環境別の習い事の違い

習い事選びは、性別やご家庭の状況によっても変化が見られます。

【男女による違い】性別よりも「子どもの興味」を尊重する時代へ

- ・性別による人気の傾向は今も存在

- ・男の子はスポーツ、女の子は音楽やダンス

- ・優先すべきは本人の「やりたい」という気持ち

- ・性別で選択肢を狭めない家庭が主流

かつての「男の子だから」「女の子だから」という固定観念は薄れ、お子様自身の好奇心を尊重する傾向が強まっています。

ちなみに、プログラミングやロボット製作は、性別を問わず子どもたちの創造性を刺激する分野として近年人気が高まっています。

【家庭環境による違い】共働き家庭の課題と工夫

- ・最大の課題は「送迎」の負担

- ・週末に集中させたり、家族の協力を得る工夫

- ・送迎サービス付き教室の活用

- ・送迎不要なオンラインレッスンの選択

共働きのご家庭が増える中で、特に平日の送迎は大きな課題です。

そのため、ご家庭のライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる方法を模索することが重要になっています。

送迎が難しいご家庭でも、質の高い学びを続けられるオンラインコースは、これからの時代のスタンダードになるかもしれません。

おすすめの習い事と開始年齢の目安

「うちの子には、どんな習い事が合っているんだろう?」

そう考えたとき、習い事を大きく3つのカテゴリーに分けて、それぞれの特徴と最適な開始時期を知っておくと、お子様にぴったりの選択をしやすくなります。

ここでは「学習・技能系」「運動系」「音楽・芸術系」の3つに分類し、それぞれのおすすめの習い事と開始年齢の目安をご紹介します。

学習・技能系の習い事|プログラミング・そろばん・英語など

学習・技能系の習い事は、将来に役立つスキルや、物事を論理的に考える力を育むのにおすすめです。

先生の話を理解し、一定時間座って物事に取り組めるようになる4歳から6歳頃に始めるのが効果的とされています。

| 習い事の種類 | 特徴・メリット |

|---|---|

| プログラミング | 論理的思考力、創造力、問題解決能力の育成 |

| 英語・英会話 | 自然な発音の吸収、グローバルな視野 |

| そろばん・習字 | 集中力、計算力、丁寧な文字の習得 |

近年、小学校でのプログラミング教育必修化を背景に、お子様の論理的思考力を育む習い事への関心が高まっています。

その中でも、子どもたちが夢中になって学べるのが、ロボットを使ったプログラミングです。

ロボット科学教育Crefus(クレファス)の特徴と強み

プログラミングを学ぶなら、日本のSTEAM教育のパイオニアである「ロボット科学教育Crefus(クレファス)」がおすすめです。

クレファスには、お子様の知的好奇心を引き出し、未来につながる力を育む独自の強みがあります。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 20年以上の実績 | 2003年設立以来の指導ノウハウで、質の高い教育を提供。 |

| レゴ®社公式教材を活用 | 世界標準のレゴ®教材で遊びながら科学や物理を学び、直感的に試行錯誤 |

| 幼児~高校生までのステップアップ式カリキュラム | 年齢・習熟度に応じた12段階のコースで継続的に学習可能 |

| 「ロボット検定」認定校&世界大会実績 | スキル測定や世界大会挑戦により高い目標とモチベーションを提供 |

| 親子で成長を実感できるサポート | 定期保護者会や個別面談で家庭と教室が連携し成長をサポート |

20年以上の歴史は、長く続けているというだけではありません。

それは、多くの卒業生たちの成長が証明する、確かな教育の成果の証です。

例えば、過去にはプログラミングで内閣総理大臣賞を受賞した卒業生が、現在ではとある企業の社長として社会の第一線で活躍しているという輝かしい実績もあります。

ただのスキル習得だけでなく、総合的な人間力を育むクレファスで、未来への第一歩を踏み出しませんか。

詳しくはこちら

運動系の習い事|サッカー・水泳・空手・バレエなど

運動系の習い事は、神経系が著しく発達する3歳から小学生低学年に始めるのが効果的です。

| 習い事の種類 | 開始年齢の目安 | 主なメリット |

|---|---|---|

| 水泳 | 0歳~3歳 | 全身運動、心肺機能の強化、水への順応 |

| 体操 | 3歳~ | 柔軟性・バランス感覚など運動の基礎作り |

| サッカー・野球 | 4歳~5歳 | 協調性、チームプレー、戦略的思考 |

| ダンス・バレエ | 3歳~ | リズム感、表現力、正しい姿勢の習得 |

この時期に特定のスポーツに絞るよりも、様々な種類の運動を経験させることが、お子様の可能性を広げることにつながります。

音楽・芸術系の習い事|ピアノ・バイオリン・歌・ミュージカルなど

音楽や芸術系の習い事は、聴覚や感性が豊かに発達する幼児期、特に3歳から6歳の間に始めると、その効果を引き出せると言われています。

【音楽・芸術系の習い事のポイント】

- ・ピアノ・バイオリン:指の力がつき、集中できる3~4歳から

- ・リトミック:0歳から可能、音楽への興味を引き出す導入におすすめ

- ・絵画・造形:自由に表現を楽しむ3~4歳から

脳科学的にも、この時期は聴覚の発達が著しく、音楽情報を処理する能力が飛躍的に伸びるため、「絶対音感」の習得にも繋がりやすいとされています。

また、楽器の演奏は、指先を動かすことで脳にも良い刺激を与え、集中力や記憶力を高める効果も期待できます。

習い事を始める前に知っておくべき注意点と対策方法

「お子様の可能性を広げたい」と思って始めた習い事が、いつの間にか家計や時間の負担になり「こんなはずじゃなかった...」と感じてしまうケースは少なくありません。

そうならないために、ここでは習い事を始める前に知っておきたい「お金」「時間」「心」の3つの注意点と、その対策方法を解説します。

あらかじめ対策方法を理解しておくことで、親子ともに無理なく、楽しく習い事を続けられるでしょう。

経済的な負担がかかる

習い事を考えるうえで、経済的な負担は避けて通れない問題です。

特に、月々の月謝以外にも様々な費用がかかることを念頭に置く必要があります。

【注意点:月謝以外にかかる費用】

- ・教材費、ユニフォーム代、楽器購入費

- ・発表会や試合の参加費

- ・遠征費や合宿費などの追加出費

習い事を無理なく続けるためには、事前に予算計画を立てておくのがおすすめです。

月々の月謝だけでなく、教材費や発表会費など、年間を通して追加で必要になる費用もあります。

費用体系は教室によって様々ですので、体験レッスンや入会説明の際に、年間でかかる総額の目安を具体的に確認しておくと安心です。

全体の費用を把握したうえで、ご家庭の状況に合わせて無理のない範囲で予算を決めておきましょう。

また、兄弟割引や入会キャンペーン、お住まいの自治体の助成金などが活用できないか調べてみるのも、負担を軽くするための一つの方法です。

時間的な負担と生活への影響

習い事が増えると、お子様だけでなくご家族全体の生活リズムにも影響が出てきます。

時間的な負担をどう乗り越えるかが、長続きのポイントです。

【注意点:時間と生活への影響】

- ・保護者による送迎の時間と労力

- ・子どもの自由な遊び時間の減少

- ・家族団らんの時間の確保

- ・宿題や睡眠時間への影響

習い事を長く楽しむためには、時間的な負担を減らし、生活リズムを整えるスケジュール管理が大切です。

まずは、ご自宅や学校から通いやすい場所にある教室や、送迎サービスが付いているスクールを選ぶことで、日々の負担を軽減できます。

子どもと親の精神的・身体的負担

習い事は、楽しいことばかりではありません。時には、お子様や親御さんにとって精神的なストレスの原因になることもあります。

【子どもが感じやすい負担】

- ・「うまくできない」という焦りや劣等感

- ・周りの子とのスキルの比較

- ・先生やお友達との人間関係の悩み

【親が感じやすい負担】

- ・送迎や経済的なプレッシャー

- ・他の子どもとの成長の比較

- ・保護者同士の人間関係

習い事において、何よりも大切なのは、お子様が心から楽しんで取り組めることです。

親の「こうなってほしい」という期待を先行させるのではなく、お子様自身の「やってみたい」という主体的な気持ちを尊重し、楽しめる環境を整えてあげましょう。

つい周りのお子さんと比べてしまいがちですが、「〇〇ちゃんはもうできるのに」といった言葉は、お子様のやる気や自信を損なう原因になります。

他人とは比べず、昨日より少しでもできるようになったことなど、お子様の個性と成長のペースを大切にしましょう。

また「最近、楽しめてる?」と日頃から対話し、もし辛そうであれば、無理をさせずに休ませたり、先生に相談したりする勇気も、長く楽しく続けるためには必要です。

子どもが長く続けられるかどうか

「せっかく高い月謝を払ってユニフォームや道具を揃えたのに、すぐに『辞めたい』と言われたらどうしよう...」

費用や時間を投資するからこそ、できるだけ長く続けてほしいと願うのは、親として当然の気持ちです。

もちろん、習い事を始めるきっかけは「なんだか楽しそう」という純粋な好奇心で十分です。

しかし、その楽しさを長く続けるためには、モチベーションを維持するための「仕掛け」があるかどうかも教室選びのポイントになります。

【モチベーションを保つ目標設定の例】

- ・定期的な発表会やコンクール

- ・昇級やレベルアップのためのテスト

- ・チームで目標を共有する大会

こうした明確な目標があると、子どもは「次の発表会でこの曲を弾きたい」「テストに合格したい」といった具体的な目的意識を持って練習に取り組むことができます。

小さな成功体験を積み重ねることが、子どもの自信と「もっと上手になりたい」という意欲を育むのです。

習い事を選ぶ際のチェックポイント3つ

習い事を始める前の注意点を踏まえたうえで、次はいよいよ教室選びです。

お子様にぴったりの習い事を見つけるために、押さえておきたい大切なチェックポイントは「①子どもの気持ち」「②教室の環境」「③通いやすさ」の3つです。

3つの視点から総合的に判断することで、後悔のない選択ができます。一つずつ見ていきましょう。

①子どもの興味・関心と性格

数あるチェックポイントの中でも、最も大切にしたいのが、お子様自身の気持ちです。親の期待ではなく、お子様の内なる声に耳を傾けることから始めましょう。

【尊重したい「子どもの主体性」】

- ・習い事を続ける最大の原動力

- ・本人の「やってみたい」「楽しい」という気持ち

- ・無理強いは挑戦する意欲を失わせる可能性

お子様の「好き」を見つけるには、普段どんな遊びに夢中になっているか、どんなテレビ番組を好んで見ているかをチェックしてみましょう。

最終的には、体験レッスンに参加した後の「楽しかった!またやりたい!」という言葉やその時の熱量が、何よりの判断材料になります。

また、興味だけでなく、お子様の性格に合った環境を選ぶことも大切です。

例えば、活発なお子様ならサッカーやダンスといったチームで活動する習い事、じっくり取り組むのが得意なお子様ならピアノや書道、プログラミングなどが向いているかもしれません。

競争が苦手なお子様であれば、個人のペースを尊重してくれる教室を選ぶといった配慮も重要です。

②教室の雰囲気と指導者

子どもが安心して自分を表現し、成長するためには、教室の環境も重要です。「何を習うか」と同じくらい「どこで、誰から習うか」に注目してみましょう。

【チェックしたい「教室の雰囲気」】

- ・清潔で整理整頓された学習空間

- ・他の生徒たちが生き生きと楽しそうか

- ・失敗を恐れず挑戦できるクラスの雰囲気

習い事の満足度は、指導者で決まると言っても過言ではありません。

良い指導者とは、一方的に答えを教えるのではなく、質問やヒントを通じてお子様自身の「考える力」や自主性を引き出してくれる「コーチング型」の指導ができる人です。

また、子ども一人ひとりの性格や得意・不得意を理解し、それぞれのペースに合わせた丁寧な配慮ができるかどうかも重要です。

お子様が萎縮することなく、どんな些細なことでも安心して質問できるような温かく親しみやすい人柄であること、そして指導への熱意と豊富な経験を持っているかどうかも、見極めるべき大切なポイントと言えるでしょう。

こうした教室の雰囲気や先生との相性は、パンフレットやウェブサイトだけでは分かりません。

だからこそ、親子で体験授業に参加することが大切です。

お子様自身が「楽しい!」と納得し、親御さんも「ここなら任せられる」と納得する。その両方の気持ちが揃ってこそ、習い事を始める最高のタイミングといえるでしょう。

長く続けるからこそ身につくスキルや習慣は、お子様にとって一生の財産になります。

③通いやすさ(場所と時間)

どんなに理想的な教室でも、ご家庭の生活に無理が生じては長続きしません。現実的な視点で、継続して通えるかどうかを冷静に判断しましょう。

【場所のチェックポイント】

- ・自宅や学校から無理なく通える距離

- ・通学路の安全性(交通量や明るさ)

- ・送迎が難しい場合の代替案(送迎サービス等)

【時間のチェックポイント】

- ・家庭の生活リズムを崩さない曜日と時間

- ・習い事で夕食や睡眠時間が遅くならないか

- ・自由な遊びや家族との時間を確保できるか

お子様の意欲、教室の質、そしてご家庭の負担。この3つのバランスを総合的に見て、親子で納得できる場所を選びましょう。

クレファスでは、教室のない場所でも学年によりオンラインでも受講が可能です。自宅にいながら、教室と同じ内容が学べます。

詳しくはこちら

習い事の年齢についてよくある質問

ここまで習い事を始める時期や選び方について解説してきましたが、ほかにも気になる疑問はたくさんありますよね。

この章では、「始めるきっかけ」「一人での通学」「東大生の事例」など、保護者の皆様からよく寄せられる質問にお答えします。

習い事を始める主なきっかけは?

小学生が習い事を始めるきっかけで最も多いのは、お子様自身の「やりたい!」という気持ちです。

本人が興味を持って始めたことは、意欲的に取り組みやすく、長続きしやすいでしょう。

もちろん、きっかけは一つだけではありません。

- ・将来のための親の願いや意向

- ・友達や兄弟からの影響

- ・教室が家から近いなどの物理的要因

- ・中学受験など明確な目的

お子様が自分から「やりたい」と言い出さない場合でも、親御さんが「こんな習い事があるよ」と体験に連れて行くことで、興味が芽生えるケースも少なくありません。

大切なのは、始めた後にお子様が楽しめているか、無理なく続けられているかを注意深く見守ることです。

子どもが一人で習い事に通うのは何歳から?

保護者の送迎なしで一人で通い始める年齢は、「小学中年生」が一つの目安とされています。

ただし、実際に一人で通わせるかどうかは、以下の点を総合的に考慮して判断しましょう。

【一人で通わせる際の判断ポイント】

- ・子どもの性格

- ・教室までの距離と通学路の安全性

- ・季節や帰宅時間帯の明るさ

まずは親子で何度も一緒に教室までの道のりを歩き、交通量が多い場所や人通りの少ない道など、危険な箇所がないかを確認しましょう。

また、万が一の時に連絡が取れるようキッズ携帯を持たせたり、居場所を確認できるGPS見守りツールを活用したりすることも安心につながります。

さらに、「知らない人に声をかけられたらどうするか」といったトラブル時の対処法をシミュレーションしておくことも大切です。

東大生は何歳からどんな習い事を始めていた?

学力との関連でよく注目される東大生は、幼少期から多様な習い事を経験しており、特に「水泳」を習っていた人の割合が高いことが特徴です。

幼少期に水泳やピアノ、英語といった多様な習い事を経験させ、子どもの興味や適性を見極めたうえで、小学校高学年からは中学受験などを見据えて学習塾に一本化するというパターンもあります。

彼らの多くが、習い事を通じて単にスキルを学んだだけでなく、「努力すれば結果が出るという経験」や「継続する力」といった、後の学習の土台となる精神的な強さを培っています。

まとめ

習い事を始めるのに「この年齢が絶対」という正解はありません。大切なのは、データや平均に惑わされず、お子様の発達段階や「やってみたい!」という純粋な興味に寄り添うことです。

運動系・音楽系・学習系、どの習い事を選ぶにしても、基本は本人が「楽しい」と感じられること。親は、その気持ちを尊重し、無理なく続けられる環境を整えるサポーターに徹するのが理想です。

気になる習い事が見つかったら、まずは親子で体験授業に参加し、お子様が目を輝かせるかどうか、その表情を確かめに行ってみませんか。

それが、お子様の「好き」を見つけ、その「好き」を伸ばす教育に関わる、第一歩です。